Veröffentlichungsreihe

Zuletzt sind folgende Bände erschienen:

Bildrechte: Wallstein Verlag

Bildrechte: Wallstein VerlagBd. 323

Seit der Jahrtausendwende hat die Aufmerksamkeit für Themen der Kolonialgeschichte in Deutschland erheblich zugenommen. Standen dabei anfangs Fragen nach Bedeutung und Charakter der deutschen Kolonialherrschaft im nationalen und internationalen Kontext im Vordergrund, so gerieten bald auch einzelne deutsche Städte und deren Rolle innerhalb des von europäischen Mächten dominierten kolonialen Herrschafts- und Wirtschaftssystems in den Blick. Die Beiträge des Sammelbandes gehen zum überwiegenden Teil auf eine Tagung zurück, die 2022 in Cuxhaven stattfand und die kolonialen Bezüge in der Geschichte Nordwestdeutschlands zum Gegenstand hatte. Die Autorinnen und Autoren nehmen ein breites Spektrum kolonialer Aspekte in den Blick, die von der Beteiligung Bremer Kaufleute am transatlantischen Sklavenhandel über die koloniale Nutzung der maritimen Infrastruktur des Norddeutschen Lloyd bis hin zu Beiträgen über den heutigen Umgang mit dem kolonialen Erbe sowie Fragen der Erinnerungskultur reichen.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bildrechte: Wallstein Verlag

Bildrechte: Wallstein VerlagUrkundenbuch des Stiftes St. Andreas zu Verden. Bearbeitet von Walter Jarecki, Göttingen 2024.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bildrechte: Wallstein Verlag

Bildrechte: Wallstein VerlagBd. 321

Ulf Wendler, Pest, Fleckfieber, Ruhr und Typhus. Epidemien auf dem Land und ihre Deutung im Fürstentum Lüneburg (1565-1666), Göttingen 2024.

Mitteleuropa erlebte von den 1560er bis zu den 1660er Jahren und besonders während des Dreißigjährigen Kriegs eine Reihe von schweren Epidemien. Angesichts von Pest, Fleckfieber, Ruhr und Typhus zeigte die frühneuzeitliche Gesellschaft eine bemerkenswerte Widerstandskraft. Am Beispiel des Fürstentums Lüneburg lassen sich Ursachen dafür herausarbeiten.

Da im 16. und 17. Jahrhundert der Großteil der Bevölkerung in Dörfern lebte, wird für ein ländliches Kirchspiel untersucht, wer wann den Seuchenzügen zum Opfer fiel und welche gesellschaftlichen Folgen dies hatte. Dabei zeigt sich einerseits, wie die ländliche Bevölkerung auch große demografische Herausforderungen meisterte, und andererseits, unter welchen Umständen sie in Schwierigkeiten geriet.

Die gesellschaftlichen Strukturen konnten sich gegenüber Epidemien als stabil erweisen, aber vielleicht ebenso wichtig war die geistige Widerstandskraft der Menschen. Theologen und Ärzte verbreiteten mittels zahlreicher deutschsprachiger Seuchenschriften bestimmte Deutungsmuster. Diese stabilisierten die frühneuzeitliche Gesellschaft bei Sterblichkeitskrisen durch Sinngebung, Trost und Verhaltensempfehlungen.

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten des Wallstein Verlags.

Bildrechte: Wallstein Verlag

Bildrechte: Wallstein VerlagDie vielen Jahrhunderte Regentschaft von reichsunmittelbaren Fürstäbtissinnen werden hier anhand ihrer Bildnissiegel anschaulich dargestellt. Auch die institutionelle Repräsentation des Stifts mit seinem hochqualitativen Kapitelsiegel lässt sich nachvollziehen. Der Siegelbestand bietet außerdem Einblicke in die historischen Relationen im Leinegebiet und Ausschnitte internationaler Kirchendiplomatie. Alle der im Urkundenfonds des Niedersächsischen Landesarchivs am Standort Wolfenbüttel erhaltenen Siegelabdrücke werden mit eigenen Katalogtexten vorgestellt und in einer Einleitung in ihren lokalen und chronologischen Kontext weiter eingebunden.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bildrechte: Wallstein Verlag

Bildrechte: Wallstein VerlagBd. 319

Ulrich Schwarz, Die Kanoniker von St. Blasius in Braunschweig. Weltgeistliche, das Burgstift und die welfischen Landesherren (1388-1412), Göttingen 2024.

Wer kennt ihn nicht, den Braunschweiger Dom Heinrichs des Löwen? Der Herzog und seine regierenden Nachkommen »von Braunschweig (und Lüneburg)« waren Patrone dieser Kirche und der ihr zugeordneten Institution in der herzoglichen Burg inmitten der Stadt. Die Besetzung der 22 Kanonikerstellen des Kollegiatstifts oblag der welfischen Dynastie, und zwar proportional nach den verschiedenen Linien und Zweigen. Doch wer waren die Inhaber dieser Stellen?

Aus lokalen, regionalen und kurialen Quellen erarbeitet Ulrich Schwarz Biographien von Kanonikern zweier Jahrzehnte. Es rücken Weltgeistliche aus angesehenen adeligen und bürgerlichen Familien der welfischen Lande und Städte und von noch weiter her in den Blick. Neben der Herkunft werden die Umstände der Aufnahme ins Stift, Universitätsstudium, Tätigkeit als Notare der Herzöge, die Übernahme besonderer Stiftsämter und der Besitz externer Pfründen untersucht, die oft bedeutsamer waren als die Kanonikate selbst.

Durch die Biographien erscheinen sowohl das Braunschweiger Burgstift als auch die welfische Landesherrschaft strukturell und ereignisgeschichtlich in neuem Licht. Neu zu befragen ist auch der Stellenwert des Stifts im kirchlichen Leben der sie umgebenden Stadt.

Bildrechte: Wallstein Verlag

Bildrechte: Wallstein VerlagBd. 318

Philip Haas / Martin Schürrer, Erstrittene Freiheit zwischen Kaiser und Fürstenherrschaft. Die frühneuzeitliche Autonomiestadt und der Fall Einbeck, Göttingen 2023.

Am Beispiel Einbecks und des Sächsischen Städtebunds betrachten Philip Haas und Martin Schürrer erstmals eingehend diesen Städtetyp, arbeiten dessen Strukturmerkmale heraus und zeichnen Entwicklungslinien nach. Dies geschieht unter Rückgriff auf eine Vielzahl archivalischer Quellen und unter Auswertung der gelehrten frühneuzeitlichen Publizistik. Durch Anpassung etablierter und Nutzung innovativer politischer Werkzeuge konnten sich Autonomiestädte bis weit in das 17. Jahrhundert behaupten.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf den Seiten des Wallstein Verlags.

Bildrechte: Wallstein Verlag

Bildrechte: Wallstein VerlagBd. 317

Urkundenbuch des Klosters Riddagshausen. Bearbeitet von Horst Rüdiger Jarck, Göttingen 2022.

Das in Braunschweig gelegene Zisterzienserkloster Riddagshausen blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. 1145 im Interessenbereich des welfischen Hauses und der sich entwickelnden Stadt Braunschweig gegründet, wurde das Kloster mehrfach zu einem Stützpunkt der Landesherren gegenüber der Stadt. Dabei kam es verschiedentlich zu militärischer Bedrohung, in konfessionellen Auseinandersetzungen wie 1492 wurde das Kloster sogar zeitweilig zerstört. Zugleich war es ein geistliches Zentrum der breiten Bevölkerung und übte Einfluss auf Klöster im Reich aus, beispielsweise als Mutterkloster von Marienrode und Wahlshausen an der Fulda. Wirtschaftlich war es durch seinen reichen Besitz sowie den Salz- und Tuchhandel prägend für die Region.

Der umfangreiche Urkundenbestand des Klosters umfasst die Zeit vom 12. bis zum 18. Jahrhundert. In zwei Bänden werden 1.087 Urkunden bis in das Jahr 1500 abgedruckt, mit Kurzregesten zugänglich gemacht und durch ausführliche Register erschlossen. Die Begründungen der Schenkungen, Stiftungen und Amtsgeschäfte vermitteln einen Eindruck des wirtschaftlichen und sozialen Lebens sowie des religiösen und politischen Wandels, geben zugleich aber auch Einblick in Angst, Vertrauen sowie tiefe Gläubigkeit.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf den Seiten des Wallstein Verlags.

Bildrechte: Wallstein Verlag

Bildrechte: Wallstein VerlagBd. 316

Urkundenbuch des Klosters Oldenstadt. Bearbeitet von Dieter Brosius, Göttingen 2022.

Wenig erinnert heute noch an die 500jährige Geschichte des Klosters Oldenstadt. Von der Klosterkirche haben sich nur das Mittelschiff, der Chor und ein Querschiff erhalten, die Seitenschiffe wurden bereits im 17. Jahrhundert abgerissen. Schon 973/974 gründete Bischof Brun hier ein freiweltliches Damenstift, von dem sich keine Überlieferungen erhalten haben und das 1133/1137 durch Mönche aus Corvey in ein Benediktinerkloster umgewandelt wurde. Erst 1270 war es unter dem Namen Oldenstadt bekannt. Seine geistliche und wirtschaftliche Ausstrahlung blieb im Wesentlichen auf das welfische Fürstentum Lüneburg und dessen Nachbarterritorien beschränkt, denen auch die Mehrzahl der Mönche und Amtsträger entstammte. Das Kloster entwickelte sich gut, doch die lutherische Reformation bereitete ihm ein rasches Ende.

Bildrechte: Wallstein Verlag

Bildrechte: Wallstein VerlagBd. 315

Israel Jacobson 1768-1828. Studien zu Leben, Werk und Wirkung. Herausgegeben von Cord-Friedrich Berghahn, Mirko Przystawik, Katrin Keßler und Ulrich Knufinke, Göttingen 2022.

Die biographische Zusammenschau zum jüdischen Reformer Israel Jacobson skizziert sein Werk und seine Wirkung für das weltweite Reformjudentum. Israel Jacobson (*17. Oktober 1768, Halberstadt) wurde als Bankier und Rabbiner in Braunschweig zu einer führenden Persönlichkeit auf dem Weg zur Gleichberechtigung der Juden und zum Vorkämpfer der jüdischen Reformbewegung im Gefolge der jüdischen Aufklärung (Haskala). Die von ihm und seinen Mitstreitern vorangetriebene Bildungsreform, für die er mit der Gründung einer jüdischen Freischule in Seesen eine bis ins 20. Jahrhundert tätige Bildungsanstalt schuf, avancierte zum Ausgangspunkt der Teilhabe von Juden an der bürgerlichen Gesellschaft. Jacobsons Reform des jüdischen Gottesdienstes, die er im Seesener Jacobstempel umsetzte, schuf die Grundlagen für die bis heute in aller Welt praktizierten und diskutierten Ideen des Reformjudentums.

Als Philanthrop, Mäzen und Stifter ließ Jacobson aber auch die nicht-jüdische Bevölkerung an seinem Aufklärungswerk teilhaben. Als er im Jahr 1828 in Berlin starb, hatte in den Beziehungen zwischen Juden und Nicht-Juden bereits ein grundsätzlicher Wandel eingesetzt, dessen Wirkungen bis in die Gegenwart verfolgt werden können. Der vorliegende Band legt ein biographisches Handbuch en miniature mit einem offenen hermeneutischen Ansatz vor.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bildrechte: Wallstein Verlag

Bildrechte: Wallstein VerlagBd. 314

Geschichte und Erinnerung in Niedersachsen und Bremen. 75 Erinnerungsorte, Herausgegeben von Henning Steinführer und Gerd Steinwascher, Göttingen 2021.

Im November 2021 und im Januar 2022 begehen Niedersachsen und Bremen ihre 75-jährigen Landesjubiläen. Als Jubiläumsgabe für ihre beiden Stifterländer nimmt die Historische Kommission die Erinnerungskultur Nordwestdeutschlands in den Blick. Die Erinnerung an die gemeinsame Geschichte der Regionen findet diverse Anknüpfungspunkte: Konkrete Orte, Gegenstände, Kunstwerke, aber auch Bräuche, Lieder, Personen und Ideen. Diese Erinnerungsorte ermöglichen eine Aneignung der Vergangenheit und eine Identitätsbildung und Selbstverortung unserer Gesellschaft. Sie können vergessen, wiederbelebt und je nach Interessenlage neu interpretiert werden.

In kurzen Essays werden exemplarisch 75 regionale, gesamtniedersächsisch-bremische sowie nationale und europäische Erinnerungsorte vorgestellt, die einen Bezug zu Niedersachsen und Bremen haben. Dabei wird der Bogen von der Antike bis zur Gegenwart gespannt und das breite Methodenspektrum der modernen Landesgeschichte zur Anwendung gebracht.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bildrechte: Wallstein Verlag

Bildrechte: Wallstein VerlagIn des Teufels Küche. Autobiografische Aufzeichnungen von Georg Schnath aus den Jahren 1945-1948, hg. von Thomas Vogtherr, Göttingen 2021.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bildrechte: Wallstein Verlag

Bildrechte: Wallstein VerlagBd. 312

Perspektiven der Landesgeschichte. Festschrift für Thomas Vogtherr, hg. von Christine van den Heuvel, Henning Steinführer und Gerd Steinwascher unter Mitwirkung von Josef Dolle und Jana Stoklasa, Göttingen 2020.

Im Auftrag der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen haben 36 Autorinnen und Autoren in 35 Beiträgen Aspekte zur Landesgeschichte, zu den Historischen Hilfswissenschaften und zum Verhältnis von Archiv und Geschichtsforschung zusammengetragen, um mit einer Festschrift das herausragende Wirken des langjährigen Vorsitzenden der Historischen Kommission (2006-2016) Thomas Vogtherr für die Landesgeschichte zu ehren. Die Aufsätze beschäftigen sich mit Themen vom frühen Mittelalter bis zur Zeitgeschichte. Die Landesgeschichte von Niedersachsen und Bremen steht dabei im Vordergrund, das Spektrum der Themen reicht aber auch darüber hinaus. Landesgeschichte wird dabei in ihrer ganzen Breite abgebildet: von politik- oder kirchengeschichtlichen Fragestellungen bis zur Wirtschaftsgeschichte, von biographischen Skizzen bis zu Problemen der Überlieferungsgeschichte. Die Themenfülle entspricht dem herausragenden Lebenswerk des Mediävisten, Archivars und Landeshistorikers Thomas Vogtherr.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bildrechte: Wallstein Verlag

Bildrechte: Wallstein VerlagBd. 311

Urkundenbuch des Stifts Bardowick. Bearbeitet von Ingo Schwab unter Mitwirkung von Dieter Brosius, Thomas Stürmer und Jörg Voigt, Göttingen 2024.

Die urkundlich gesicherte Geschichte des wohl schon im 9. Jahrhundert gegründeten Kanonikatsstifts St. Peter und Paul zu Bardowick reicht vom 12. bis in das 19. Jahrhundert. Die Edition des im Niedersächsischen Landesarchiv in Hannover verwahrten Urkundenbestandes zum Stift Bardowick umfasst gut vier Jahrhunderte: Vom 12. Jahrhundert mit einer Bestätigung von Salzrechten zu Lüneburg bis zu einem Vertrag zwischen Herzog Ernst zu Braunschweig, Lüneburg und dem Kapitel im Jahr 1543. Außerdem ergänzen Abschriften des Jakob Rikemann aus dem frühen 17. Jahrhundert sowie von Christian Schlöpke gedruckte Stücke und Überlieferungen im Stadtarchiv Lüneburg dieses Urkundenbuch. Anhand der Texte lassen sich die Veränderungen im wirtschaftlichen und sozialen Leben, religiöser und politischer Wandel wie auch rechtliche und kirchenrechtliche Auseinandersetzungen quellennah verfolgen: Schenkungen und Tauschgeschäfte, Rechtsprozesse der Prälaten um ihre Pfründen und umfangreiche Testamente vermitteln vielfältige Einblicke.

Neben Kurzregesten werden die über 800 Urkunden durch Indizes erschlossen. Hinweise zu Überlieferung und Bearbeitung wie auch zur historischen Einordnung dieses wichtigen Klosters runden die Fülle an Quellen ab.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bildrechte: Wallstein Verlag

Bildrechte: Wallstein VerlagEntwurf und Reinzeichnung der Karte mit einer Größe von rd. 90 zu 60 cm und im Maßstab von 1: 140.000 werden heute im Emslandmuseum in Lingen verwahrt. Gedruckte Exemplare des 1796 von Ingenieur-Leutnant Wilckens mit landesherrlicher Genehmigung in Auftrag gegebenen Kupferstichs finden sich in Archiven, Bibliotheken und Museen in ganz Europa. Mit der vorliegenden Edition werden die Originalkarten erstmals in hoher Qualität und farbig reproduziert. Entstehung und Bedeutung des Kartenwerkes werden in einem Begleitheft erläutert.

Weitere Informationen zum Buch und Downloads der Karte finden Sie auf folgender Seite des Wallstein Verlags.

Bildrechte: Wallstein Verlag

Bildrechte: Wallstein VerlagBd. 309

Der Gorleben-Treck 1979. Anti-Atom-Protest als soziale Bewegung und demokratischer Lernprozess. Herausgegeben von Detlef Schmiechen-Ackermann, Christian Hellwig, Wienke Stegmann, Karolin Quambusch, Jenny Hagemann, Göttingen 2020.

Am 31. März 1979 versammelten sich rund 100.000 Menschen in Hannover, um gegen die Atomkraft und gegen die Errichtung des in Gorleben geplanten Nuklearen Entsorgungszentrums zu protestieren. Die Kundgebung markierte den Abschluss des sogenannten Gorleben-Trecks, der wenige Tage zuvor im Wendland gestartet war. Sie war damit auch Initialzündung für den Anti-Atom-Protest als soziale Bewegung. Dieses markante Ereignis der niedersächsischen Landesgeschichte jährte sich 2019 zum 40. Mal und wurde zum Gegenstand historischer Auseinandersetzungen und interdisziplinärer Fragestellungen.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bildrechte: Wallstein Verlag

Bildrechte: Wallstein VerlagBd. 308

Briefe und Schriften des jungen Karl Goedeke, hg. von Barbara Scheuermann und Ulrich Scheuermann, Göttingen 2021.

Der »Grundrisz zur Geschichte der deutschen Dichtung. Aus den Quellen«, kurz: »der Goedeke«, dieses epochale bio-bibliographische Grundlagenwerk der Germanistik fußt auf Vorarbeiten des jungen Karl Goedeke als Dichter und Literaturkritiker, als Historiker und Herausgeber. Eine Karriere im Staatsdienst schloss Goedeke wegen der Amtsenthebung der ‚Göttinger Sieben‘ Ende 1837 kategorisch aus. Er beschloss, nach dem Studium in Göttingen in seine Heimatstadt Celle zurückzukehren und sich als Privatgelehrter zu betätigen. In diesen Jahren war er außerordentlich produktiv, plante und verfolgte ideenreich manches Projekt, suchte und pflegte den Kontakt zu zahlreichen bekannten Autoren.

Aufschluss darüber bieten die hier erstmals publizierten Texte des jungen Goedeke, seine Exzerpte aus Briefen des Landeshistorikers Wilhelm Havemann und sein Briefwechsel mit dem Dichter Gustav Schwab, vor allem aber seine Briefe an den Jugendfreund Adolf Stölting. Sie vermitteln ein aufschlussreiches, nachhaltiges Bild sowohl seines Denkens und Handelns als auch der politisch-gesellschaftlichen Problemlagen des Vormärz.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bildrechte: Wallstein Verlag

Bildrechte: Wallstein VerlagBd. 307

Jonas Hübner, Gemein und ungleich. Ländliches Gemeingut und ständische Gesellschaft in einem frühneuzeitlichen Markenverband - Die Essener Mark bei Osnabrück, Göttingen 2020.

Für die Geschichte der ländlichen Gesellschaft Nordwestdeutschlands spielten die gemeinen Marken über Jahrhunderte hinweg eine prägende Rolle. Dabei handelte es sich um ländliche Gemeingüter, in denen die Aneignung natürlicher Ressourcen von sozialen Kollektiven organisiert wurde. In den Osnabrücker Marken wirkten Akteure aus Landesherrschaft, Grundherrschaft und Bauernschaft an der gemeinschaftlichen Verwaltung und Nutzung von Wald, Weide und Heide mit. Die Fallstudie zur Essener Mark untersucht anhand archivalischer Quellen den kollektiven Umgang dieser ungleichen Akteure mit land- und waldwirtschaftlichen Ressourcen.

Jonas Hübner liefert damit erstmals eine Gesamtdarstellung ländlicher Gemeingüterverwaltung und -nutzung in einem frühneuzeitlichen Markenverband vom späten 16. bis ins frühe 19. Jahrhundert. Gegenstand der Analyse sind die Kooperationen und Konflikte im Spannungsfeld von Landesherrschaft, Gutsherren und bäuerlicher Selbstverwaltung. Dabei geht es auch um die Positionierung der ständischen Akteure im Prozess der Agrarreformen, die schließlich zur Auflösung der gemeinen Marken führten.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bildrechte: Wallstein Verlag

Bildrechte: Wallstein VerlagBd. 306

Papsturkunden in Niedersachsen und Bremen bis 1198. Bearbeitet von Josef Dolle, Göttingen 2019.

1896 legte Paul Fridolin Kehr den Plan vor, eine kritische Edition aller überlieferten Papsturkunden bis zum Jahr 1198 vorzulegen. Das erwies sich schnell als unrealistisch, da zum einen die Anzahl der Urkunden weit unterschätzt wurde. Zum anderen, da in einem Gebiet vom Atlantik bis weit nach Osteuropa, von Skandinavien bis nach Sizilien Archive und Bibliotheken erforscht werden mussten, um Originale und Abschriften zu erfassen, zu bewerten, um die eventuell beste Überlieferung benennen zu können und sie schließlich für die Edition vorzubereiten. Daher bieten sich regionale Lösungen an.

Der vorliegende Band enthält alle überlieferten Papsturkunden für Empfänger aus Niedersachsen und Bremen. Neben den Urkunden wird auch die verlorene und kopiale Überlieferung einbezogen. Zudem werden neben den zweifellos echten auch die verunechteten bzw. gefälschten Urkunden berücksichtigt. Mit der wissenschaftlichen Edition der niedersächsischen und bremischen Papsturkunden bis 1198 ist Niedersachsen (zusammen mit Bremen) das erste Bundesland, das über ein derartiges Werk verfügt und könnte ein Vorbild für entsprechende Projekte in den Nachbarregionen sein.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf den Seiten des Wallstein Verlages.

Bildrechte: Wallstein Verlag

Bildrechte: Wallstein VerlagBd. 305

Urkundenbuch der Bischöfe und des Domkapitels von Verden, Band 4. Bearbeitet von Arend Mindermann, Göttingen 2019.

Obwohl der zurückgetretene Bischof Heinrich II. noch im Bistum Verden lebte, amtierte bereits sein Nachfolger Johann III. von Asel, der zuvor an der päpstlichen Kurie in Rom tätig gewesen war. Dieser nahm aufgrund seines enormen Reichtums, virtuoser Finanzgeschäfte, exzellenter Kenntnisse des Kirchenrechts und erstaunlichen bergbautechnischen Wissens eine Ausnahmestellung unter den Zeitgenossen ein.

Dieser zweiteilige Band umfasst nun erstmals das ganze Spektrum urkundlicher Quellen der Bischöfe und des Domkapitels von Verden der Jahre 1426-1470. Er enthält eine große Zahl an Urkunden aus 82 in- und ausländischen Archiven und Bibliotheken. Neben Chroniken oder Rechnungsbüchern, findet sich auch Überraschendes, wie bisher unbekannte Quellen zur frühen Geschichte der Bergwerke und Erzhütten des Rammelsbergs bei Goslar, an denen Johann von Asel bedeutende Anteile besaß. Erstmals gedruckt wird auch das kirchenhistorisch bedeutende Konkordat zwischen Bischof Johann III. von Verden und Papst Eugen IV. von 1445, bei dem es sich um das älteste Konkordat handelt, das jemals zwischen einem deutschen Bischof und einem Papst abgeschlossen wurde.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf den Seiten des Wallstein Verlages.

Bildrechte: Wallstein Verlag

Bildrechte: Wallstein VerlagBd. 304

Jan-Christian Cordes, Politik und Glaube. Die Reformation in der Hansestadt Lüneburg, Göttingen 2020.

Die Reformation in der Hansestadt Lüneburg war das Ergebnis eines Glaubenswandels, der nicht auf das städtische Geschehen in den Jahren 1525 bis 1533 zu beschränken ist. Die Mischung von politisch-ökonomischen und religiösen Interessen sowie die Entwicklungen auf Landes-, Reichs- und Hanseebene beeinflussten diesen Prozess. Die Alleingültigkeit der lutherischen Lehre und eine Dominanz der Lutheraner im Lüneburger Stadtrat waren die Folge. Dabei gelang es der altgläubigen Obrigkeit und den bürgerlichen Reformationsanhängern, trotz des religiösen Gegensatzes, die Einheit der Stadtgemeinde zu bewahren und somit der Bedrohung der städtischen Freiheiten durch den Landesherrn zu begegnen.Jan-Christian Cordes verbindet das bereits in älteren Publikationen beschriebene Reformationsgeschehen in Lüneburg mit neuen Quellenfunden, wodurch die reformatorische Neuordnung des Kirchen-, Armen- und Schulwesens und das Wirken prominenter Akteure wie Stephan Kempe und Urbanus Rhegius in der Stadt umfassender dargestellt werden. Zudem wird erstmalig das Fortbestehen einer altgläubigen Gemeinschaft in der Stadt bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts untersucht.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bildrechte: Wallstein Verlag

Bildrechte: Wallstein VerlagBd. 303

Peter H. Stoldt, Diplomatie vor Krieg. Braunschweig-Lüneburg und Schweden im 17. Jahrhundert, Göttingen 2020.

Mit dem Königreich Schweden auf der einen und dem Herzogtum Braunschweig-Lüneburg auf der anderen Seite standen sich im 17. Jahrhundert zwei sehr ungleiche Partner gegenüber. Schweden war zu jener Zeit eine Großmacht mit Territorien rund um die Ostsee. Die welfischen Fürsten dagegen verloren sich immer wieder in Erbstreitigkeiten und Grenzkonflikten.

Dass diese beiden Staaten trotz aller Unterschiede aber rege diplomatische Beziehungen zueinander pflegten, zeigt Peter H. Stoldt auf anschauliche Weise. Auf Basis zahlreicher, zum Teil erstmals erschlossener Quellen aus deutschen und schwedischen Archiven rekonstruiert Stoldt die Interessen, wie auch die gegenseitigen Abhängigkeiten und außenpolitischen Beziehungen der Schweden und Welfen. Dabei zeigt sich, dass das schwedische Großreich die welfischen Fürsten keineswegs dominierte. Vielmehr wussten diese die Lage ihrer Fürstentümer und deren strategische Bedeutung für die Schweden im und nach dem 30-Jährigen Krieg geschickt für sich zu nutzen.

Eine Vielzahl privater Dokumente, Akten und Briefe zeichnet darüber hinaus ein lebhaftes Bild der Herrscher und politischen Vertreter beider Seiten, die sich bei aller diplomatischen Höflichkeit nicht immer einig waren.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bildrechte: Wallstein Verlag

Bildrechte: Wallstein VerlagBd. 302

Brigide Schwarz, Alle Wege führen über Rom. Beziehungsgeflecht und Karrieren von Klerikern aus Hannover im Spätmittelalter, Göttingen 2021.

Die römische Kurie, der größte Hof Europas im Spätmittelalter, war der Sehnsuchtsort aller Kleriker. Wer an der Kurie ein Verwaltungsamt erlangte, hatte Zugang zu Informationen und konnte Protektoren gewinnen - unschätzbare Vorteile im Wettbewerb um Kirchenstellen in den Fürstentümern.

Eine außergewöhnliche Karriere gelang dabei einer »Seilschaft« aus Hannover in einer besonderen Konstellation: Das Große Schisma 1378-1417 begünstigte erstmals deutsche Kleriker, die dann andere nachzogen. Obgleich Bürgersöhne, gelangten Mitglieder dieser Gruppe auf Bischofsthrone und erreichten Prälaturen an Dom- und Stiftskirchen. Dies verdankten sie dem Studium in Italien, der Protektion hoher Kurialer sowie Verbindungen nach Norddeutschland, zu Freunden oder Verwandten.

In zehn eng verflochtenen Aufsätzen werden die Lebenswege der einzelnen Mitglieder dieser Gruppe nachgezeichnet und die Bedingungen ihrer Karriere untersucht. Die Quellengrundlage hierfür stammt aus dem Vatikanischen Archiv, regionalen Archiven und den gedruckten Quellen des Nordostens Europas. Dabei geht es vor allem um die Regeln der sozialen Mobilität und um das Beziehungsgeflecht, das unsere Helden stützte.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlages.

Bd. 301

Urkundenbuch des Stifts Steterburg. Bearbeitet von Josef Dolle nach Vorarbeiten von Horst-Rüdiger Jarck, Göttingen 2019.

Um das Jahr 1000 wurde das Kanonissenstift Steterburg durch Bischof Bernward von Hildesheim und die matrona Frederunda gegründet, die auch die erste Äbtissin wurde. Seine erste Blütezeit erlebte Steterburg von der zweiten Hälfte des 12. bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts. Insbesondere unter Propst Gerhard von Steterburg (1164-1201) wurde der Besitz in beträchtlichem Umfang vermehrt. Ein Brand im Jahr 1328 zerstörte nahezu alle Gebäude und leitete einen wirtschaftlichen Niedergang ein, den erst die tatkräftige Priorin Wilberg von Rautenberg während ihrer langjährigen Amtszeit (ca. 1382-1415) beenden konnte. Im 16. Jahrhundert blieb Steterburg unter dem Einfluss Herzog Heinrichs des Jüngeren von Braunschweig lange Zeit altgläubig, wurde aber dadurch in dessen Konflikte hineingezogen und mehrfach geplündert. Sein Sohn und Nachfolger Herzog Julius führte 1569 die Reformation ein. 1938 erwarben die Reichswerke Salzgitter die Gebäude; die Stiftsdamen siedelten nach Blankenburg in zwei Häuser um, die nach dem Krieg enteignet wurden. Die letzten Stiftsdamen fanden schließlich eine Unterkunft in Schliestedt bei Schöppenstedt.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf den Seiten des Wallstein Verlags.

Bd. 300

Archiv und Landesgeschichte. Festschrift für Christine van den Heuvel. Im Auftrag der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen und des Niedersächsischen Landesarchivs herausgegeben von Sabine Graf, Regina Rößner und Gerd Steinwascher, Göttingen 2018.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bd. 299

Urkundenbuch des Augustinerchorfrauenstifts Katlenburg. Bearbeitet von Karin Gieschen, Manfred Hamann und Jörg Walter, Göttingen 2019.

Die Geschichte des Chorfrauenstifts Katlenburg am westlichen Harzrand reicht zurück bis ins Jahr 1105. Der kinderlos gebliebene Graf Dietrich III. von Katlenburg stiftete das Kloster und nutzte seine eigene Burganlage für dessen Unterbringung. Zunächst dem heiligen Johannes geweiht, wandelte sich das Stift zu einem Augustinerkloster unter welfischer Herrschaft. Vom 13. Jahrhundert bis zu seiner Säkularisierung 1534 wurde das Stift so zu einem Anlaufpunkt für Töchter des südniedersächsischen Adels.

Zahlreiche Überfälle und Brände im Laufe der Jahrhunderte sorgen heute für eine schwierige Überlieferungslage des Chorfrauenstifts Katlenburg. Die wenigen erhaltenen Dokumente gelangten über die verschiedenen welfischen Linien 1721 schließlich ins Landesarchiv in Hannover.

Das Urkundenbuch des Augustinerchorfrauenstifts Katlenburg macht nun die noch erhaltenen Dokumente erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Einleitend wird die wechselvolle Geschichte des Stifts nachgezeichnet. Ausführliche Register erschließen den für den westlichen Harzraum aufschlussreichen Bestand.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bd. 298

"Für wohlthätige Anstalten aller Art". Zur Geschichte der Hannoverschen Klosterkammer vom 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert, herausgegeben von Christine van den Heuvel und Thomas Vogtherr, Göttingen 2018.

Seit ihrer Gründung im Jahre 1818 durch den späteren König Georg IV. verwaltet die heutige Klosterkammer Hannover den Besitz zahlreicher niedersächsischer Klöster. Durch die Säkularisierung vieler Klosteranlagen in Folge der Reformation fielen nicht nur deren Vermögen, sondern auch umfangreiche Ländereien und zahlreiche historische Gebäude in den Besitz des Landesherren. Besonders die Säkularisierung der geistlichen Territorien Osnabrück und Hildesheim brachte einen enormen Vermögenszuwachs.

Daher zählen zu den Aufgaben der modernen Klosterkammer neben der Bewirtschaftung vor allem Pflege und Erhalt von über 26.000 Hektar Wald, 800 Baudenkmälern und 12.000 Kunstobjekten.

Zum zweihundertjährigen Jubiläum der Klosterkammer vereinigt der Band zwölf Beiträge zu Vorgeschichte, Gründung und Umgang mit säkularisiertem Kirchengut sowie zur Baugeschichte oder dem geistlichen Leben in den weiterhin bewohnten Stiften.

Betrachtet werden die wirtschaftliche, organisatorische und personelle Entwicklung der Klosterkammer bis in die Weimarer Zeit sowie das ökonomische Handeln im Kontext ihres Stiftungsauftrags. Zusätzlich werden Vergleiche mit anderen Institutionen des nord- und südwestdeutschen Raums angestellt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Wallstein Verlags.

Bd. 297

Arne Hoffrichter, Das Notaufnahmelager Uelzen-Bohldamm im Prozess der Zuwanderung aus SBZ und DDR 1945-1963, Göttingen 2018.

Von 1945 bis 1963 durchliefen über zwei Millionen Menschen das Flüchtlingsdurchgangs- und Notaufnahmelager Uelzen-Bohldamm. Diente das Lager zunächst der Militärregierung als Steuerungs- und Kontrollinstrument bei der Aufnahme von Vertriebenen, avancierte es ab 1947 zum ersten westdeutschen Durchgangslager für Zuwanderer aus SBZ und DDR. Das Lager war eng verbunden mit der Entwicklung der westdeutschen Aufnahmeregelungen für diesen Personenkreis. Fortan mussten die Zuwanderer ihren Abwanderungsentschluss mit einer Verfolgungssituation in Ostdeutschland rechtfertigen, um als Flüchtlinge in Westdeutschland anerkannt zu werden.

Die westdeutschen Politiker instrumentalisierten das Lager, um ihre Überlegenheit im Ost-West-Konflikt darzustellen. Schließlich nutzten die westlichen Geheimdienste und andere Organisationen die Zuwandererbefragungen, um an Informationen über die Situation jenseits des »Eisernen Vorhangs« zu gelangen.

Arne Hoffrichter untersucht anhand einer Längsschnittanalyse des Lagers, wie sich die flüchtlingspolitischen Maßnahmen der verschiedenen Akteure auf die sich ändernde Situation von erzwungener Flucht und freiwilliger Abwanderung im Konflikt zwischen Ost und West auswirkten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Wallstein Verlags.

Jürgen Schlumbohm, Verbotene Liebe, verborgene Kinder. Das Geheime Buch des Göttinger Geburtshospitals 1794-1857, Göttingen 2018.

Wie lebten Frauen und Männer aus »guter Familie« Beziehungen jenseits der Gesetze und Konventionen, und wie gingen sie mit deren Folgen um? Eine jüngst aufgetauchte Quelle, das »Geheime Buch« des Göttinger Entbindungshospitals liefert hier neue, überraschende Perspektiven. Nach detektivischer Entschlüsselung gewährt das Buch tiefe Einblicke in unstatthafte Paarkonstellationen, verheimlichte Geburten und verborgene Kindschaften. Mit welchen Mitteln die Geheimhaltungsstrategien zur Rettung der Familienehre umgesetzt wurden tritt ebenso zutage wie die Folgen, die sich daraus für Frauen, Männer und ihre verschwiegenen Kinder ergaben. Zugleich wird ein Aspekt der Entbindungsklinik sichtbar, der bisher im Dunkeln lag: die »heimlichen« Geburten. Angesichts aktueller Debatten um anonyme oder vertrauliche Geburten kommt dieser spezifischen Funktion des Hospitals besondere Bedeutung zu.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Torsten Riotte, Der Monarch im Exil. Eine andere Geschichte von Staatswerdung und Legitimismus im 19. Jahrhundert, Göttingen 2018.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lebten zeitgleich zwei Hochadelige im österreichischen Exil: der französische Prinz Henri, ein Enkel König Charles X. und letzter legitimer Thronfolger, sowie der hannoversche Kronprinz Ernst August, Sohn König Georgs V. und seit 1878 Oberhaupt der Welfen. Beide gehörten zu einer Gruppe, die in der Zeit zwischen Französischer Revolution und Erstem Weltkrieg deutlich zahlreicher war, als bisher angenommen. Nach gewaltsamen Herrschaftswechseln fanden sich zahlreiche ehemalige Herrscher und ihre Familien als »Monarchen im Exil« im europäischen Ausland wieder. Sie mussten ihren rechtlichen Status klären, finanziell überleben und sich dynastisch neu positionieren. Dass dies unter sich ändernden Rahmenbedingungen zunehmend eine Herausforderung wurde, liefert Aufschlüsse über die europäische Staatswerdung, die so bisher noch nicht beschrieben worden ist. Darüber hinaus fungierten die beiden »abwesenden Monarchen« als politische Symbole der konservativen Opposition in den Heimatländern. Restauration und Legitimation des herrschaftlichen Anspruchs erwiesen sich als komplexe Konzepte, die politische, dynastische und gesellschaftliche Interessen vereinen mussten.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

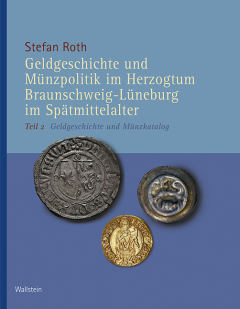

Stefan Roth, Geldgeschichte und Münzpolitik im Herzogtum Braunschweig-Lüneburg im Spätmittelalter, Teil 1: Die Rechnungsbücher der Braunschweiger Münzstätte, Teil 2: Geldgeschichte und Münzkatalog, Göttingen 2018.

Die Städte und Territorien im Herzogtum werden in diesem zweiten Teil des mehrbändigen Werks im Einzelnen erfasst und miteinander verglichen. Auch der Herstellungsprozess der Münzen wird mit zugehörigen Verträgen und technischer Ausstattung erläutert. Ein detaillierter Katalog der im Herzogtum vorkommenden Münztypen ergänzt die Arbeit.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bildrechte: Wallstein Verlag

Bildrechte: Wallstein VerlagBd. 292

Urkundenbuch des Klosters Loccum, 2 Bde. Bearbeitet von Ursula-Barbara Dittrich. Göttingen, 2019.

Loccum zählt zu den bekanntesten und besterhaltenen niedersächsischen Klöstern. Vermutlich 1163 durch die Grafen von Hallermund gegründet, konnte der Zisterzienserkonvent bis etwa 1330 umfangreichen Grundbesitz erwerben: In der Umgebung zwischen dem Steinhuder Meer und der Weser entstand eine geschlossene Grundherrschaft, weitere Schwerpunkte lagen nördlich des Klosters bis in die Grafschaft Hoya hinein, bei Wunstorf und Rinteln, zwischen Deister, Süntel und Leineniederung sowie rund um Oedelum.

Der umfangreich erhaltene Urkundenbestand, der nicht zuletzt die bedeutende Ausbauphase des Klosters widerspiegelt, ist Gegenstand des vorliegenden Werkes. Es liefert zuverlässige Kurzregesten und Abschriften von über 1600 Urkunden vom ausgehenden 12. bis in das späte 16. Jahrhundert. Das Urkundenbuch wird durch einen geschichtlichen Überblick eingeleitet und durch ausführliche Register erschlossen. Der Band setzt die Reihe der niedersächsisch-bremischen Urkundenbücher fort, deren Herausgabe zu den langfristigen Arbeitsschwerpunkten der Historischen Kommission gehört.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bd. 291

Urkundenbuch der Herren von Zesterfleth. Bearbeitet von Hans Georg Trüper, Göttingen 2017.

Die Herren von Zesterfleth, erstmals erwähnt 1312, ausgestorben 1848, zählen zu den einst bedeutenden stiftsbremischen Ministerialen- bzw. Niederadelsfamilien. Die Grundlage ihres Güterbesitzes legte bereits einer der ältesten bekannten Namensträger, Ritter Marquard I., im ersten Drittel des 14. Jahrhunderts durch Ankauf zahlreicher Ländereien und Rechte im Alten Land und in Kehdingen. Zum Hauptsitz der Familie entwickelte sich Bergfried im Kirchspiel Steinkirchen (Altes Land).

Das vorliegende Urkundenbuch beruht auf dem Bergfrieder Gutsarchiv, das am Standort Stade des Niedersächsischen Landesarchivs überliefert ist. Es gibt Auskunft über insgesamt 296 Rechtsgeschäfte, in der Regel mit Kurzregest und vollständiger Abschrift. Die Überlieferung setzt bereits 1232 ein und reicht bis ins 17. Jahrhundert. Einleitend wird neben der Quellenüberlieferung vor allem die Familie Zesterfleth mit Namen, Herkunft und Wappen näher vorgestellt. Mehrere Stammtafeln machen deren Geschichte übersichtlich. Ausführliche Register erschließen den für das Alte Land und die angrenzenden Gebiete aufschlussreichen Urkundenbestand.

Der Band setzt die Reihe der niedersächsisch-bremischen Urkundenbücher fort, deren Herausgabe zu den langfristigen Arbeitsschwerpunkten der Historischen Kommission gehört.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bd. 290

Anton Weise, Nach dem Raub. Die Vermögensverwertungsstelle beim Oberfinanzpräsidenten Hannover (1941-1950), Göttingen 2017.

Mit den 1941 einsetzenden Deportationen der deutschen Juden wurde die Reichsfinanzverwaltung zum entscheidenden Behördenzweig für die Aneignung und Verwertung derer Vermögen. Ende des Jahres wurden dezentral agierende »Vermögensverwertungsstellen« (VVS) eingerichtet - so auch die VVS beim Oberfinanzpräsidenten Hannover, zuständig für die Mitte und den Süden des heutigen Landes Niedersachsen, deren reiche archivische Überlieferung schon für verschiedene Fallstudien herangezogen wurde. In seiner Dissertation konzentriert sich Anton Weise auf diese Einrichtung und wertet die Quellen nach Fragestellungen der viel diskutierten NS-Täterforschung aus: Wer waren die Bediensteten, und wie agierten sie konkret? Wie lässt sich ihre Tätigkeit in den Prozess des Holocaust einordnen? Wer profitierte in welchem Maße von der Ermordung und Beraubung der Juden? Die Ergebnisse sprechen dafür, dass an diesem Raub ein vielfältiges Behördennetzwerk beteiligt war. Von den Vermögen der Opfer des nationalsozialistischen Regimes profitierten große Teile der Bevölkerung, wobei die Erwartungen der Profiteure sich oftmals nicht erfüllten.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bd. 289

Johanna Oehler, “Abroad at Göttingen”. Britische Studenten als Akteure des kulturellen und wissenschaftlichen Transfers 1735 bis 1806, Göttingen 2016.

Was bedeutete die Personalunion zwischen Hannover und Großbritannien für die aufklärerische Reformuniversität Göttingen? Einen zentralen Aspekt dieses Themas beleuchtet Johanna Oehler, indem sie die Fragerichtung umkehrt: Was bedeutete Göttingen für die 237 britischen Studenten, die sich zwischen 1735 und 1806 hier immatrikulierten? Dazu gehörten neben drei königlichen Prinzen anfangs überwiegend Aristokraten, dann zunehmend auch Angehörige der bürgerlichen Elite und junge Akademiker mit speziellen wissenschaftlichen Interessen. Die intensiv recherchierte Kollektivbiographie mit vielen Selbstzeugnissen zeigt, dass ein solcher Aufenthalt keineswegs nur oberflächliches Intermezzo sein musste. Der wissenschaftliche Austausch, vermittelt von adligen und akademischen Netzwerken, und ganz praktisch-alltägliche Erfahrungen - beides hinterließ vielfach intensive Spuren. Ein vergleichender Blick auf das bei britischen Studenten ähnlich beliebte Collegium Carolinum in Braunschweig ergibt, dass die Personalunion keine zwingende Voraussetzung für diese Beziehungen darstellte, im Kurfürstentum Hannover aber zu einem spürbar stärkeren Zusammengehörigkeitsbewusstsein beitrug.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bd. 288

Barbara Klössel-Luckhardt, Mittelalterliche Siegel des Urkundenfonds Walkenried, Göttingen 2017.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bd. 287

Ansgar Schanbacher, Kartoffelkrankheit und Nahrungskrise in Nordwestdeutschland 1845-1848, Göttingen 2016.

Anders als der "Great Famine" im Irland der 1840er Jahre sind die Ausbreitung der Kartoffelkrankheit (Phytophthora infestans) seit 1845 und eine damit verbundene Nahrungskrise 1846/47 in Deutschland weitgehend in Vergessenheit geraten. Mitte des 19. Jahrhunderts folgten ihnen Hunger, Tumulte und Auswanderung, aber auch gesteigerte Handelsaktivität, landwirtschaftliche Veränderungen und eine große gesellschaftliche Hilfsbereitschaft. Ansgar Schanbacher rekonstruiert diese beiden Ereignisse für das Gebiet der heutigen Bundesländer Niedersachsen und Bremen aus verschiedenen Blickwinkeln. So behandelt er die Wahrnehmung von Kartoffelkrankheit und Nahrungskrise durch die Zeitgenossen, die Reaktionen von Regierungen, Gemeinden und Betroffenen sowie den Umgang der Naturwissenschaft mit der neuen Herausforderung einer unbekannten Krankheit. Nordwestdeutschland zeigt sich dabei gut in europäische und globale Wissens- und Handelsnetzwerke integriert. Die Einzelstaaten agierten jedoch trotzdem weitgehend auf eigene Faust, um die Krise zu bewältigen und einen gesellschaftlichen Umsturz zu verhindern.

Ausgezeichnet mit dem Preis für niedersächsische Landesgeschichte 2016.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bd. 286

Urkundenbuch des Klosters Zeven. Bearbeitet von Elfriede Bachmann und Josef Dolle, Göttingen 2016.

Das Kloster Zeven ist hervorgegangen aus dem vermutlich um 960 an der Oste gegründeten Kanonissenstift Heeslingen. Mitte des 12. Jahrhunderts als Benediktinerinnenabtei nach Zeven verlegt, kann der Konvent als ältester im Elbe-Weser-Gebiet gelten. Im Spätmittelalter lebten hier bis zu 30 Nonnen, überwiegend aus Stade sowie aus den Städten Bremen und Verden. Der historische Urkundenbestand ist großenteils am Standort Stade des Niedersächsischen Landesarchivs überliefert. Er gibt Auskunft über Stiftungen, Rechts- und Grundstücksgeschäfte und viele weitere Angelegenheiten eines kleineren, aber regional bedeutsamen Klosters.

Das Urkundenbuch liefert zuverlässige Kurzregesten und Abschriften von insgesamt 283 Urkunden. Die Überlieferung setzt schon bald nach der Gründung ein und reicht bis zur Säkularisation Mitte des 17. Jahrhunderts. Eingeleitet werden die Texte durch einen geschichtlichen Überblick, Listen der Institutsvorstände, Erläuterungen zur Quellenüberlieferung sowie editorische Hinweise. Durch ausführliche Register wird das Urkundenbuch erschlossen.Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bd. 285

Urkundenbuch des Stiftes St. Andreas zu Verden. Auf der Grundlage der Vorarbeiten von Matthias Nistal bearbeitet von Walter Jarecki, Göttingen 2016.

Das Verdener Kollegiatstift St. Andreas wurde 1220 von Bischof Iso von Wölpe an der Pfarrkirche in unmittelbarer Nähe des Doms gegründet. Sein historischer Urkundenbestand ist weitgehend geschlossen am Standort Stade des Niedersächsischen Landesarchivs überliefert. Er gibt Auskunft über ein kleineres bischofsnahes Stift in einer wenig begüterten Diözese, über Grundbesitz, Kapitalverkehr und nicht zuletzt über die Amtsträger und weitere an den Rechtsgeschäften beteiligte Personen. Deren Verbindungen reichten in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in die päpstliche Kurie und das Konzil zu Basel.

Das Urkundenbuch liefert zuverlässige Abschriften und Kurzregesten von insgesamt 343 Urkunden von der Gründungszeit bis 1558, als die mittelalterlichen Verhältnisse mit dem Tod des Verdener Erzbischofs Christoph von Braunschweig-Lüneburg endeten. Hinzu kommen ein geschichtlicher Überblick, Erläuterungen zur Quellenüberlieferung, editorische Hinweise und ein ausführliches Register. Der Band setzt die Reihe der niedersächsisch-bremischen Urkundenbücher fort, deren Herausgabe zu den langfristigen Arbeitsschwerpunkten der Historischen Kommission gehört.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bd. 284

Kriegsbeginn in Norddeutschland. Zur Herausbildung einer „Kriegskultur“ 1914/15 in transnationaler Perspektive. Im Auftrag der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen herausgegeben von Cornelia Rauh, Arnd Reitemeier und Dirk Schumann, Göttingen 2015.

Bald nach Beginn des Ersten Weltkriegs bildete sich in den kriegführenden Ländern eine spezifische, das gesamte Leben schließlich den Kriegserfordernissen unterwerfende "Kriegskultur" heraus. Im vorliegenden Band wird dieser Wandlungsprozess am Beispiel Norddeutschlands in transnationaler Perspektive untersucht. Die Autorinnen und Autoren konzentrieren sich dabei besonders auf die Städte und die sich dort manifestierenden sozialen wie kommunikativ-medialen Veränderungen.

Aus dem Inhalt:

Roger Chickering: Wann wird der Krieg total?

Christoph Nübel: Sicherheit, Ausnahmezustand, Burgfrieden. Opferökonomien in der Lokalgeschichte der „Heimatfront“ zu Beginn des Ersten Weltkrieges

David Ciarlo: Die Vermarktung des Krieges. Bildreklame in Deutschland, 1910-1916.

Christoph A. Rass: Die Stadt als Erfahrungsraum des Todes auf dem „Schlachtfeld“ in der Anfangsphase des Ersten Weltkrieges

Dietrich Kuessner: Siegesgeläut und Friedenssehnsucht. Kriegskulturen in der Braunschweiger Region in der Überlieferung der Braunschweiger Landeskirche

Harald Lönnecker: „Auf in den Krieg, voran zum deutschen Sieg!“ Vom akademischen Normal- zum Ausnahmezustand in den Hochschulstädten Göttingen, Braunschweig und Hannover 1914/1915

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bd. 283 / XXXVI Band 4

Geschichte Niedersachsens. Band 4: Vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Herausgegeben von Stefan Brüdermann, Göttingen 2016.

Das mehrteilige Standardwerk zur Geschichte Niedersachsens wird um den Band über das 19. Jahrhundert erweitert. Auf dem aktuellen Stand wissenschaftlicher Kenntnis wird die bewegte Vergangenheit der Länder auf heutigem niedersächsischem Gebiet von der Zeit Napoleons bis zum Ende des Kaiserreichs allgemeinverständlich dargestellt. Das von über zwanzig Autorinnen und Autoren erarbeitete Werk umfasst neben Politik, Verfassung und Verwaltung zahlreiche themenbezogene Abschnitte zur Wirtschafts- und Sozial-, Kirchen- und Kulturgeschichte. Beiträge widmen sich u. a. der Bevölkerungsentwicklung und Migration, der Ehe und Familie, verschiedenen sozialen Formationen (Adel, Bürgertum, Arbeiter), den christlichen Konfessionen und der jüdischen Bevölkerung. Ebenso werden Bildung, Literatur, Musik, Kunst und Architektur behandelt. Ein Blick auf die Geschichtskultur im Historismus und den seit der Jahrhundertwende verstärkt propagierten „Niedersachsen-Gedanken“ beschließt den inhaltsreichen Band, der sich unterschiedlich nutzen lässt: als aktuelle Überblicksdarstellung, zuverlässiges Handbuch und Wegweiser zu weiterführender Literatur.Das Buch wurde am 12. Mai 2016 in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek in Hannover vorgestellt.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bd. 282

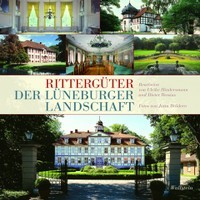

Rittergüter der Lüneburger Landschaft. Die Rittergüter der Landschaft des vormaligen Fürstentums Lüneburg. Herausgegeben von der Ritterschaft des vormaligen Fürstentums Lüneburg, bearbeitet von Ulrike Hindersmann und Dieter Brosius, Fotos von Jutta Brüdern, Göttingen 2015.

Das welfische Fürstentum Lüneburg, bis 1705 selbständig und von Celle aus regiert, umfasste zwischen Leine und Elbe den gesamten Nordosten des heutigen Bundeslandes Niedersachsen. Die von ausgewiesenen Experten erarbeitete und von einer erfahrenen Architekturfotografin reich bebilderte Dokumentation zum Landadel dieses Gebietes schließt eine Forschungslücke. Zunächst werden die lüneburgischen Rittergüter als Forschungsthema und die Verfassungsgeschichte der Ritterschaft vorgestellt. Der anschließende Hauptteil enthält in alphabetischer Reihenfolge die Geschichte der 74 Güter, die gegenwärtig in der Ritterschaft des vormaligen Fürstentums Lüneburg vertreten sind. Im Anhang findet sich unter anderem die älteste überlieferte Matrikel der Ritterschaft von 1566 abgedruckt. Über die engeren fachhistorischen Kreise hinaus richtet sich der Band an ein größeres Publikum von landes-, kultur- und baugeschichtlich Interessierten und lädt zur Erkundung einer niedersächsischen Schloss- und „Adelslandschaft“ ein.Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bd. 281

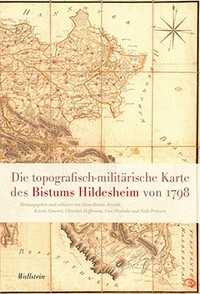

Die topographisch-militärische Karte des Bistums Hildesheim von 1798. Herausgegeben und erläutert von Hans-Martin Arnoldt, Kirstin Casemir, Christian Hoffmann, Uwe Ohainski und Niels Petersen, Göttingen 2015.

Unter der "Direction" des damals noch in hannoverschen Diensten stehenden Oberstleutnants Gerhard Scharnhorst, des später in Preußen geadelten Heerführers und Militärreformers, entstand 1798 eine "Topographisch-Militairische Charte des Bisthums Hildesheim". Dabei handelt es sich um die früheste exakte Gesamtvermessung dieses geistlichen Territoriums, das erst mehrere Jahrzehnte später, nach der Übernahme durch Kurhannover, mit der Gauß’schen Landesaufnahme eine genauere Kartierung erfuhr. Die Originalkarte, die eine Größe von 130 zu 100 cm hat und im Maßstab von 1 : 64.000 gezeichnet ist, wird in der Staatsbibliothek zu Berlin verwahrt. Mit der vorliegenden Edition wird sie erstmals in hoher Qualität und farbig reproduziert. Entstehung und Bedeutung des Werkes werden in einem Begleitheft erläutert.Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bd. 280

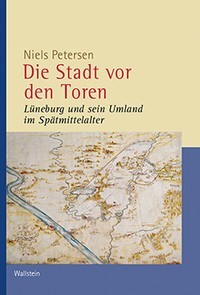

Niels Petersen, Die Stadt vor den Toren. Lüneburg und sein Umland im Spätmittelalter, Göttingen 2015, 2. Aufl. 2016.

Die mittelalterliche Stadt endete nicht an ihren Mauern. In vielfacher Hinsicht reichte der mittelalterliche Stadtraum über seine Binnenfläche hinaus und strukturierte auch das vermeintlich leere Feld jenseits der engeren Grenze. Dazu gehörten Forsten, Gärten und andere Grundstücke in bürgerlichem und kommunalem Besitz, Gewerbebetriebe (Ziegeleien, Mühlen, Steinbrüche) und Versorgungsanlagen (Brunnen) sowie militärische Befestigungen (Landwehr). Städtische Herrschaftsrechte im Umland standen ebenso im Fokus der Ratspolitik wie die Handelswege, die für den ökonomischen Erfolg einer Stadt und ihrer Kaufleute notwendig waren. Niels Petersen rekonstruiert im Detail das Umland der Hanse- und Salzstadt Lüneburg, die im 15. Jahrhundert zu den größten Städten Norddeutschlands gehörte, und ordnet die Ergebnisse in die Stadt-Umland-Forschung und die neueren „Raum“-Diskussionen ein. Dabei wird deutlich, dass der Stadtraum - auch in Lüneburg - nicht abstrakt definierbar ist, sondern praktisch und symbolisch hergestellt und als solcher wahrgenommen werden musste.

Ausgezeichnet mit dem Forschungspreis Lüneburger Geschichte und dem Dritten Preis des Doktorandenforums des 48. Deutschen Historikertags.Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.

Bd. 279

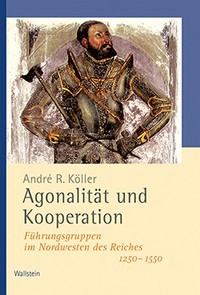

André R. Köller, Agonalität und Kooperation. Führungsgruppen im Nordwesten des Reiches (1250–1550), Göttingen 2015.

Wie entstehen in königsfernen Regionen des Mittelalters Kooperation, Netzwerke und Spielregeln angesichts ständiger Konflikte innerhalb und zwischen den Führungsgruppen? Dieser grundsätzlichen Frage geht André R. Köller im Rahmen der Historischen Kulturwissenschaft mit kultur- und sozialgeschichtlichen sowie soziologischen und anthropologischen Methoden nach. Vergleichend betrachtet er die hochadligen Geschlechter in einem weit verstandenen spätmittelalterlichen „Nordwesten“: zwischen Nordseeküste, Elbe, Harz, Lippe und Ems. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Habitus der Fürsten, Grafen und Edelherren, der als „Geschlechtsräson“ u.a. die Praxis der Ehe- und Familienpolitik bestimmte. Die „Erfindung“ von Adel und die Entstehung von Landesherrschaft im gesamten friesischen Siedlungsgebiet erfahren eine Neubetrachtung. Zusammengeführt werden die Erkenntnisse am Beispiel des Utrechter Vertrages und der daran beteiligten Akteure. Dieser Vertrag führte 1529 in einem gewandelten „Nordwesten“ zu einem folgenreichen Ausgleich zwischen den Grafen von Oldenburg und den Grafen von Ostfriesland.

Ausgezeichnet mit dem Preis für niedersächsische Landesgeschichte der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen 2014.

Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf der Homepage des Wallstein Verlags.